2023年4月6~9日,由中华医学会、中华医学会细菌感染与耐药防治分会主办,中国医学科学院北京协和医院承办的太平洋在线“中华医学会第三次全国细菌真菌感染学术会议”(BISC 2023)在北京国家会议中心召开,来自国内感染、重症、呼吸、血液、临床微生物、临床药理/药学、院感防控等多学科专家齐聚一堂,共同探讨细菌真菌感染诊疗和抗菌药应用的最新进展伴伴交友苹果版。在大会上,高博医疗集团上海血液病诊疗中心王椿教授针对“中性粒细胞缺乏患者感染的诊断与治疗”的讲题进行了xg111企业邮局深度讲解和分析,现整理如下,供读者参考。

01 粒缺伴发热的定义及感染部位

根据《中国中性粒细胞缺乏伴发热抗菌药物临床应用指南(2020年版)》,中性粒细胞缺乏伴发热(以下简称“粒缺伴发热”)的患者应同时满足以下两大条件:①外周血中性粒细胞绝对计数(ANC)<0.5×109/L或预计48小时后ANC<0.5×109/L,严重粒缺是指ANC<0.1×109/L伴伴交友苹果版。②单次口腔温度≥38.3℃(腋温≥38.0℃),或口腔温度≥38.0℃(腋温≥37.7℃)持续超过1h。

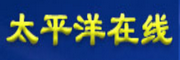

在粒缺伴发热的感染部位方面,国内外数据得出的结果并不一致,在2016年《中华血液学杂志》发表的一项多中心、前瞻性研究中共纳入1139例患者,其中发生784例次粒缺伴发热,结果显示,粒缺伴发热的最常见感染部位为肺部(49.5%),随后依次为上呼吸道(16%)、肛周组织(9.8%)及血流(7.7%)伴伴交友苹果版。

但与国内不一致的是,2010年版美国IDSA指南明确表明,粒缺伴发热患者的最常见感染部位为肠道,随后依次为肺部、皮肤及血流的感染伴伴交友苹果版。在2015年Onocolgy期刊上发表的一项研究显示,有接近30%的粒缺伴发热的感染部位为胃肠道。相关研究认为,这与粒缺伴发热患者的胃肠道粘膜防御体系被破坏存在密切的关联。

02 粒缺伴发热的病原微生物

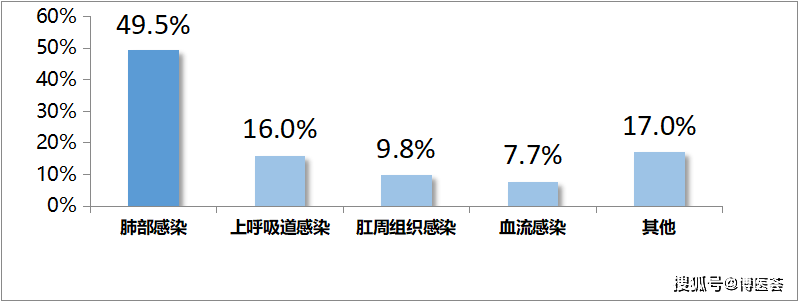

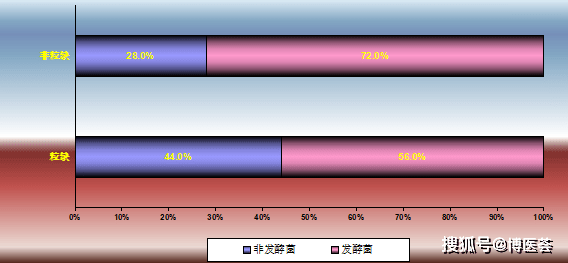

导致粒缺伴发热患者发生感染的病原微生物通常为条件致病菌,主要以革兰氏阴性杆菌为主,至少占70%以上,王椿医生团队在Clinical Infectious Diseases期刊上一项长达8年的研究中证实,最常见的病原菌包括大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌、铜绿假单胞菌、嗜麦芽窄食单胞菌和鲍曼不动杆菌等伴伴交友苹果版。另有少部分为革兰氏阳性球菌(包括肠球菌、链球菌、金葡菌和凝固酶阴性葡萄球菌)或真菌感染(念珠菌等)。另外需要指出的是,该研究中还发现相较之于非粒缺伴感染的患者而言,粒缺伴发热患者的非发酵菌感染占比相对更高,达到了44%。

菌株的分布

展开全文

非发酵菌在G-菌中的构成比

03 病原微生物的寻找及明确

对于粒缺伴发热的患者而言,感染一旦发生,病原微生物的寻找和明确对于后续治疗显得尤为关键伴伴交友苹果版。主要的寻找手段包括:①疑似感染部位的微生物培养;②有尿道感染症状和体征的患者,应当做中段尿分析和培养;③对于复杂的肺炎,可以进行纤支镜肺泡灌洗液检查;④需氧菌和厌氧菌血培养;⑤造血干细胞移植前细菌的定植筛查。

其中,肺部感染作为国内粒缺伴发热患者最常见的感染类型,支气管肺泡灌洗液检查是非常重要的病原微生物的明确手段,常见的检测项目包括涂片镜检和病原微生物培养,若考虑真菌感染,则应完善G试验和GM试验,病毒感染则需要应用PCR手段进行核酸检测伴伴交友苹果版。值得强调的是,近年来高通量基因测序(NGS)在感染的病原体明确方面具有愈发重要的价值,无论是细菌、真菌抑或是病毒感染,在临床上的应用越来越广泛。

04 粒缺伴发热的初始治疗

在粒缺伴发热的初始治疗方面,主要参考的指南有《中国中性粒细胞缺乏伴发热抗菌药物临床应用指南(2020年版)》、美国IDSA指南及ELN指南,选用哪种抗菌药物必须考虑以下几种因素:①当地病原微生物的分布情况和病原微生物对可用抗菌药物的敏感性;②抗菌药物的毒性;③药物间相互作用;④药物过敏史;⑤抗菌药物耐药的可能性;⑥药物的价格伴伴交友苹果版。

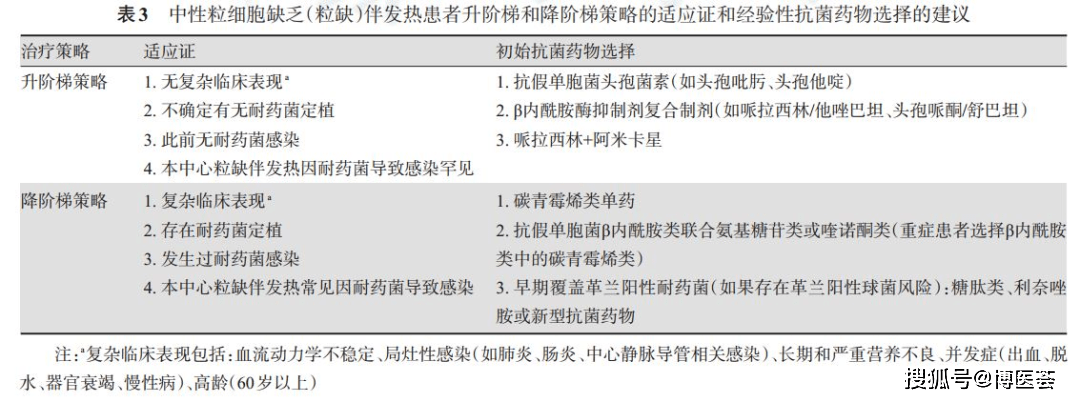

根据《中国中性粒细胞缺乏伴发热抗菌药物临床应用指南(2020年版)》,粒缺伴发热患者的初始治疗的抗菌药应用方面,我们可以参考下图给出的药物选择建议进行升阶梯和降阶梯治疗伴伴交友苹果版。

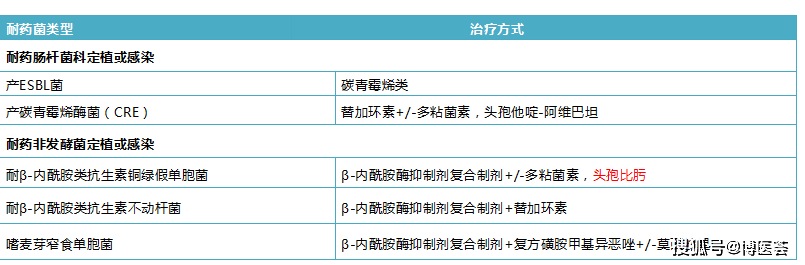

此外伴伴交友苹果版,对于既往发生过耐药菌定植或感染的患者,初始经验性用药的选择应更为慎重:①若既往定植或感染菌为“产ESBL菌”,粒缺伴发热的初始治疗推荐应用碳青霉烯类抗生素;②若既往定植或感染菌为“产碳青霉烯酶菌(CRE)”,初始治疗推荐替加环素+/-多粘菌素,头孢他xg111net啶-阿维巴坦;③若既往定植或感染菌为“耐β-内酰胺类抗生素铜绿假单胞菌”,初始治疗推荐β-内酰胺酶抑制剂复合制剂+/-多粘菌素,头孢比肟;④若既往定植或感染菌为“耐β-内酰胺类抗生素不动杆菌”,初始治疗推荐β-内酰胺酶抑制剂复合制剂+替加环素;⑤若既往定植或感染菌为“嗜麦芽窄食单胞菌”,初始治疗推荐β-内酰胺酶抑制剂复合制剂+复方磺胺甲基异恶唑+/-莫西沙星

05 初始治疗前的危险分层及细菌耐药风险评估

对于粒缺伴发热的患者而言伴伴交友苹果版,在初始治疗前应进行危险分层及耐药风险评估,根据《中国中性粒细胞缺乏伴发热抗菌药物临床应用指南(2020年版)》,我们可将高危及低危患者定义为如下图:

另外,中国的指南也将既往存在耐药病原体定植或感染、先前接触过广谱抗菌药物(尤其是第三代头孢菌素类、喹诺酮类)、院内感染、长期和(或)反复住院、使用导尿管、老年患者、留置重症监护病房及伴有重症疾病(如晚期肿瘤、脓毒血症、肺炎)定义为耐药的高危因素伴伴交友苹果版。

06 抗菌药物的调整

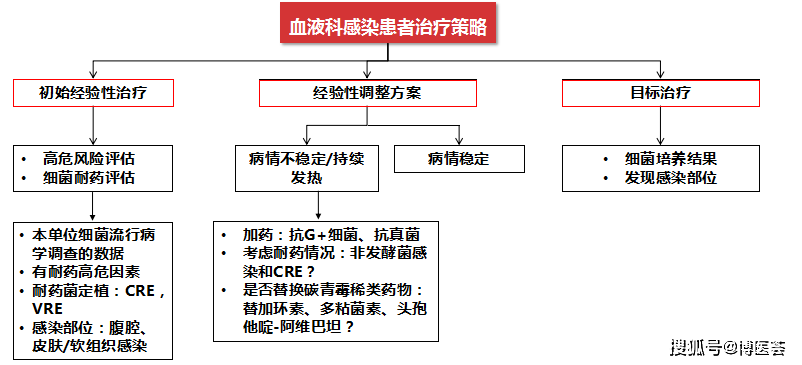

在接受经验性抗菌药物治疗后,应根据危险分层、确诊的病原菌和患者对初始治疗的反应决定后续抗菌药物的调整伴伴交友苹果版。若明确病原菌,推荐窄谱抗生素治疗。对于耐药菌,推荐联合应用抗菌药物治疗。血液科患者作为粒缺伴发热的最主要群体,抗菌药物的调整方面显得尤为重要,王教授将抗菌药物调整的思路及策略概括如下图。

王椿 医生

高博医疗集团上海闸新/力泉医院 医疗院长(CMO)

原上海市第一人民医院血液科主任

上海医学会第九届血液学分会主任委员

上海医学会感染与化疗专业委员会副主任委员

上海医师协会第一届血液专科分会副会长

中华医学会细菌感染与耐药防治分会委员

中华医学会第八届血液学分会委员兼秘书长, 感染学组副组长

中国抗癌协会血液肿瘤专业委员会常务委员

中国医师协会血液学专科分会委员

主攻方向是造血干细胞移植和血液科感染的防治

内容来源 | 感染医线

排版 | luping